Inondations de 2001 dans la Somme : plusieurs semaines les pieds dans l'eau !

Inondations dans la Somme au printemps 2001 - DIREN Picardie

Les inondations exceptionnelles survenues cette semaine dans les Hauts-de-France rappellent un autre fait historique il y a une vingtaine d'années avec des inondations catastrophiques observées durant le printemps 2001 dans le département limitrophe de la Somme. Retour sur cet évènement marquant.

Un contexte de pluies abondantes durant l'automne et l'hiver 2000-2001

Pour de telles inondations, il faut avant tout une période durablement humide. Contrairement aux inondations de cette année dont les pluies se produisent depuis "seulement" un mois, c'est l'ensemble de l'automne 2000 et de l'hiver 2000-2001 qui apparaît comme exceptionnel d'un point de vue pluviométrique sur la France et plus notamment sur les Hauts-de-France.

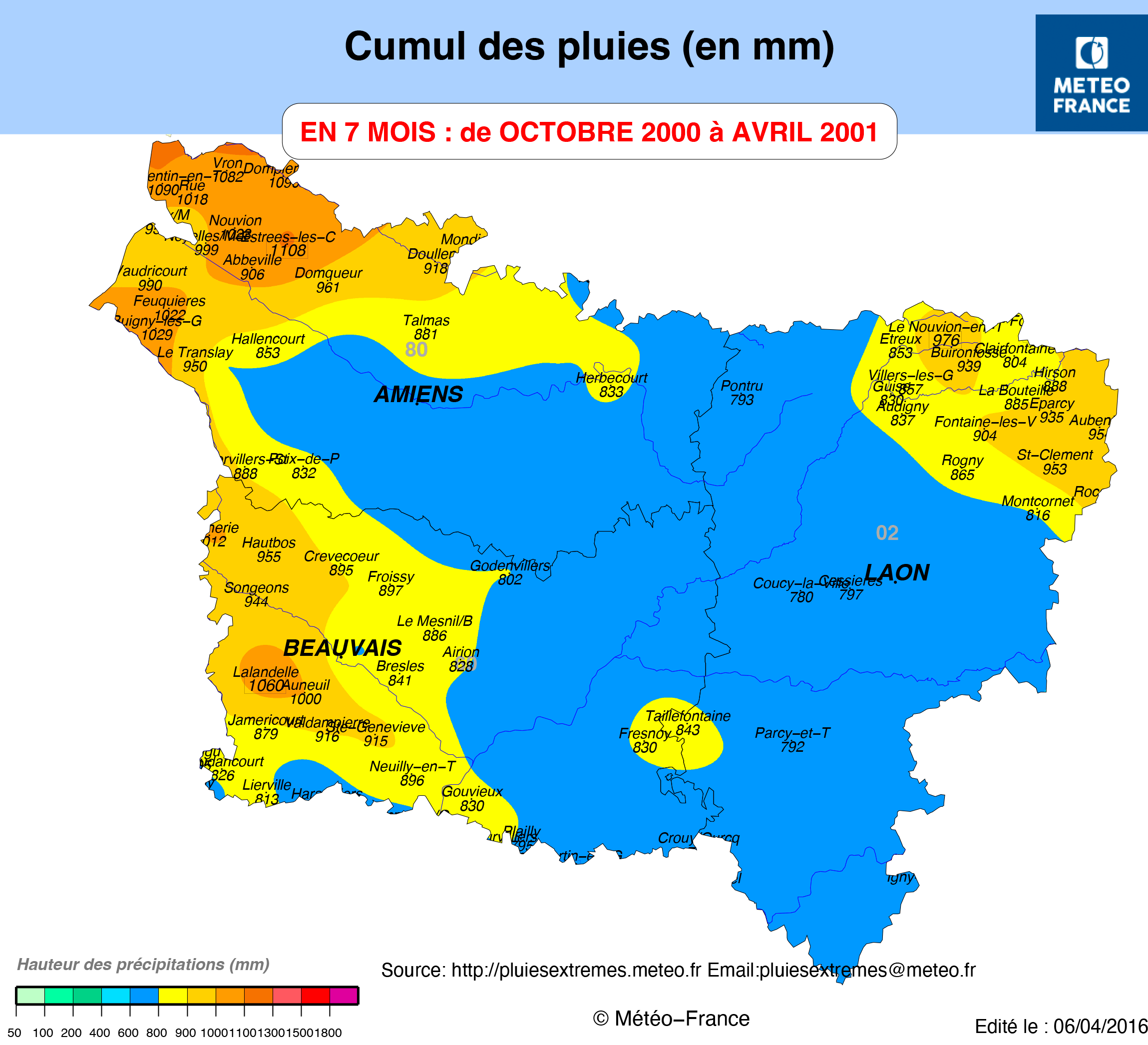

Du 1er octobre au 30 avril, ce cumul atteint même les 842mm à Abbeville, 715mm à Amiens et jusqu'à 1082mm à Vron (pour des moyennes respectives de 660 et 870mm sur ces deux dernières villes). Il s'agit de records toujours absolus pour plusieurs villes de Picardie sur cette période de 7 mois. Sur la station d’Abbeville, il tombe même 1297mm entre le mois d’avril 2000 et le mois de mars 2001, soit une période de retour estimée à environ 500 ans.

Cumul des pluies (en mm) sur 7 mois dans la Somme - octobre 2000 à avril 2001 - Météo-France

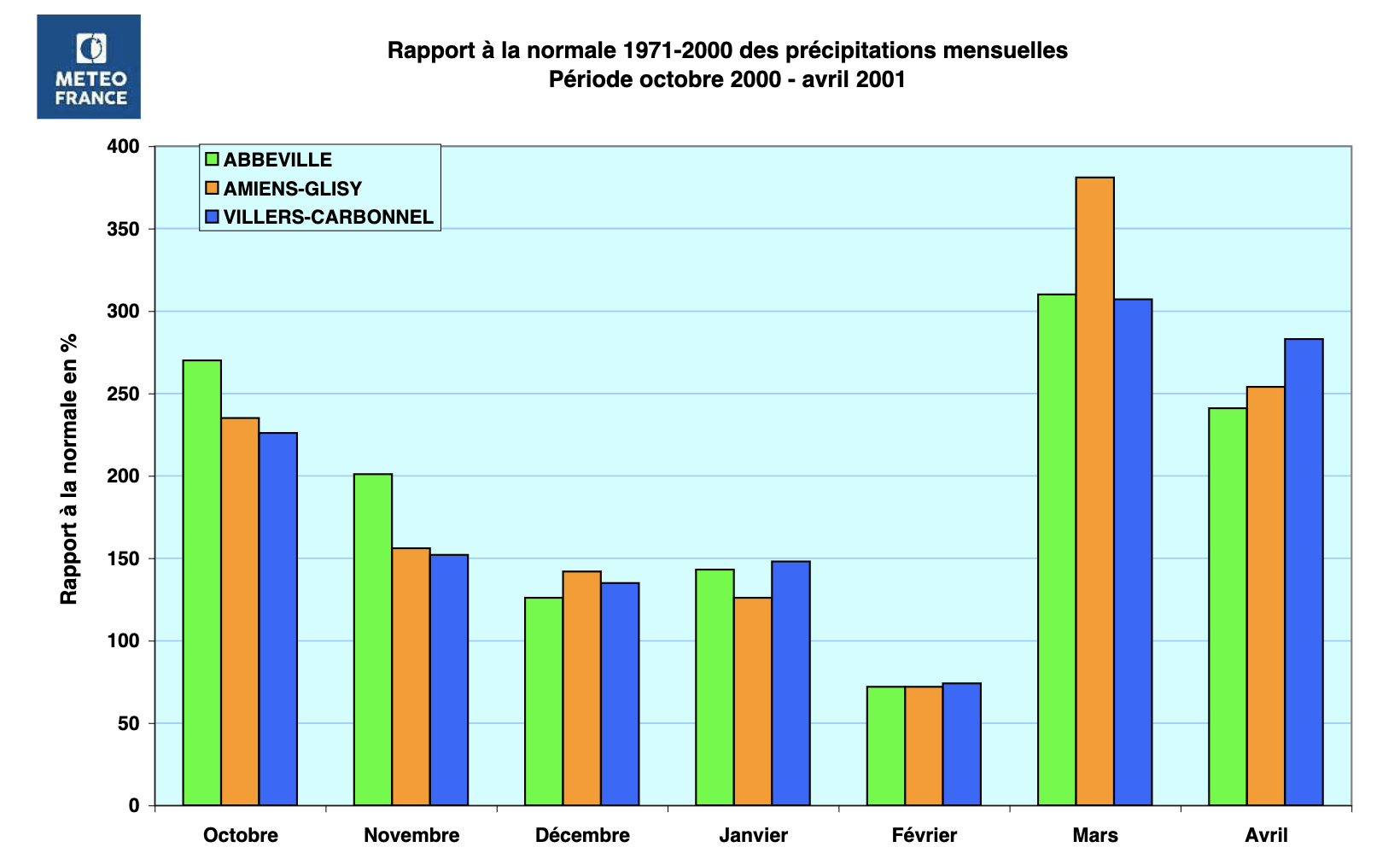

Durant l'automne et l'hiver, et à la seule exception du mois de février, tous les mois ont été excédentaires sur le département de la Somme. Les cumuls mensuels d’octobre 2000, novembre 2000 et mars 2001 sont même des records pour les villes d'Amiens et Abbeville. Pour couronner le tout, le cumul pluviométrique en mars et avril 2001 est deux voire trois fois supérieur à la moyenne habituelle sur ces villes et sur la quasi-totalité du bassin versant Picard, ce qui apparaît comme l'élément déterminant amenant à ces crues historiques.

Rapport à la normale 1971-2000 des pluies mensuelles à Abbeville, Amiens et Villers-Carbonnel (Somme) entre octobre 2000 et avril 2001 - Météo-France

La remontée de nappes : des inondations généralisées et excessivement durables

Si les inondations de cette année 2023 s'avèrent catastrophiques, elles sont causées principalement par des débordements généralisés des cours d'eau suite à un mois très arrosé, mais dans un contexte de niveau des nappes peu excédentaire (été relativement sec).

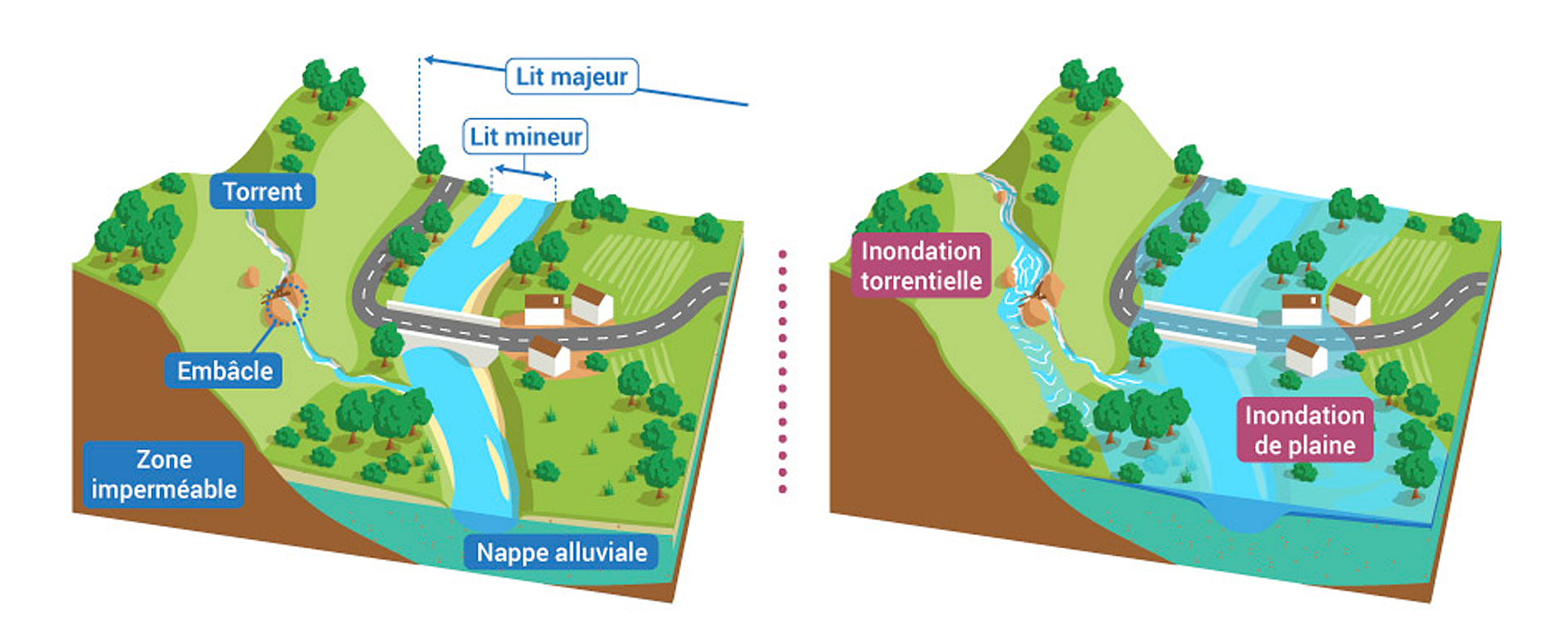

Des pluies abondantes et régulières durant 6 à 7 mois consécutifs, il s'agit de la principale différence faisant l'originalité du phénomène constaté en 2001, dont l'inondation a été causée par la "remontée des nappes". En effet, si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation généralisée dans les vallées majeures.

Schématisation d'une inondation par remontée de la nappe alluviale - EauFrance

Il ne suffit donc pas d'attendre une simple décrue des cours d'eau, mais bien de la baisse du niveau de ces nappes. C'est donc principalement la durée du phénomène qui reste en mémoire pour ces inondations de la Somme en 2001, plusieurs centaines de personnes se trouvant évacuées pendant près de deux mois. Ce n'est qu'au cours du mois de mai 2001 que le niveau des eaux se met réellement à baisser, avec l'arrêt de la séquence pluvieuse et l'arrivée du printemps (augmentation de l'évapotranspiration - utilisation de l'eau par les plantes pour leur développement + évaporation de l'humidité avec l'augmentation de la température ambiante). Il faudra patienter jusqu'à l'été pour y retrouver des conditions de vie plus normales, soit 3 à 4 mois après le début de l'inondation.

Commune de Montdidier (Somme) envahie par les eaux des Trois Doms en avril 2001 - Bulletin municipal d'information du 09/2001

Plusieurs mois d'inondations et des dégâts économiques majeurs

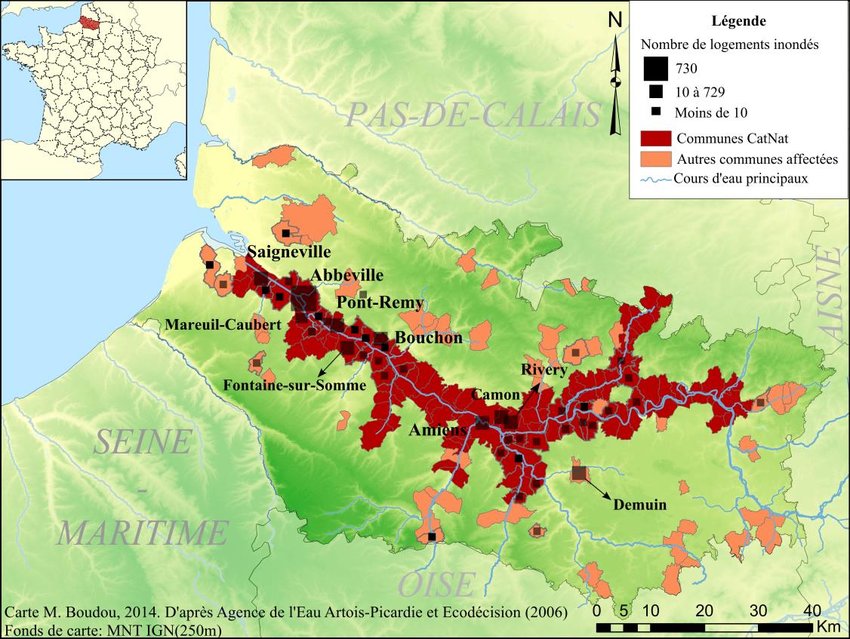

Selon un rapport de situation de la Croix Rouge Française datant de mai 2001, ce ne sont pas moins de 25 communes qui étaient touchées par ces inondations en 2001, impactant environ 3400 habitations entre Amiens et la Baie de Somme, et nécessitant le relogement de plus d'un millier de personnes dans des centres de loisirs ou chez des proches.

Localisation des communes affectées et nombre de logement inondés - Martin Boudou (2015) - Monographie des inondations de 2000-2001 dans la Somme (>>)

Le montant total des dommages économiques imputables aux inondations de l’hiver et du printemps de l’année 2001 s’élève à plus de 1 milliard de francs (valeur de l'époque) soit environ 190 millions d’euros, dont 150 millions d'euros pour le seul département de la Somme. Tous les secteurs ont été fortement touchées par ces inondations, le plus souvent sur les communes Abbeville, de Fontaine-sur-Somme, de Mareuil-Caubert, d’Amiens, de Cagny, de Camon et de Pont-Rémy :

- Habitations et entreprises : parmi les 3400 maisons inondées, 32 étaient rendues inhabitables et vouées à la destruction. 4000 sinistres ont été déclarés aux compagnies d'assurance, pour un montant d'environ 200 millions de francs de dommages. Du côté des entreprises, environ 200 ont été sinistrées.

- Agriculture : nombreux dommages sur les prairies permanentes inondées et des dégâts subis par les maraîchers des hortillonnages d’Amiens. 3800 hectares de parcelles agricoles ont été reconnues comme sinistrées dans près de 300 communes, et les pertes de récoltes ont été estimées à près de 40 millions de francs.

- Infrastructures : Le conseil général de la Somme a chiffré à 290 millions de francs d'investissement pour la remise en état des routes départementales dégradées par les intempéries, et pour la reconstruction de trois ouvrages endommagés. Du côté ferroviaire, les dégâts ont été évalués à plus de 15 millions de francs.

- Voies navigables : Les travaux de remise en état du Canal de la Somme (reliant le canal de Saint-Quentin dans l'Aisne, jusqu'à la Manche) étaient estimées à 230 millions de francs.

Gare d'Abbeville vu du ciel sous plus d'un mètre d'eau (DIREN Picardie) à gauche // Quai de la gare d'Abbeville (Ina.fr) en haut à droite // Commune de Mareuil-Caubert (Ina.fr) en bas à droite - avril 2001

Fort heureusement, ce type d'inondation à très faible célérité n'a que très peu mis en danger les vies humaines, et aucune victime directe des inondations n'a été constatée (ni décès, ni personnes blessées).